Home > 過去の事業

過去の事業

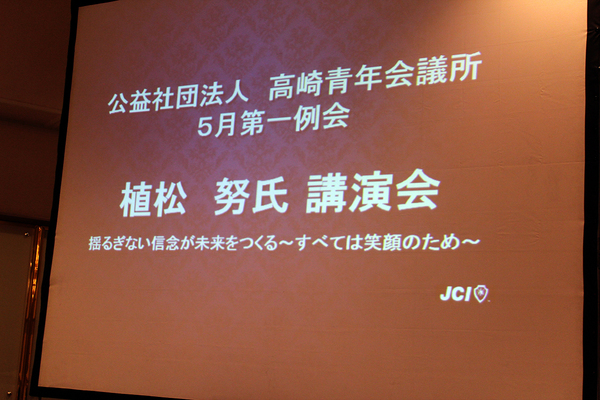

5月第一例会『経営資質向上例会』のご報告 (2016/05/27)

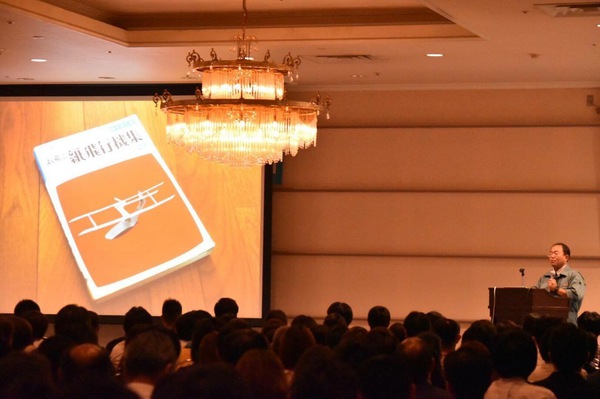

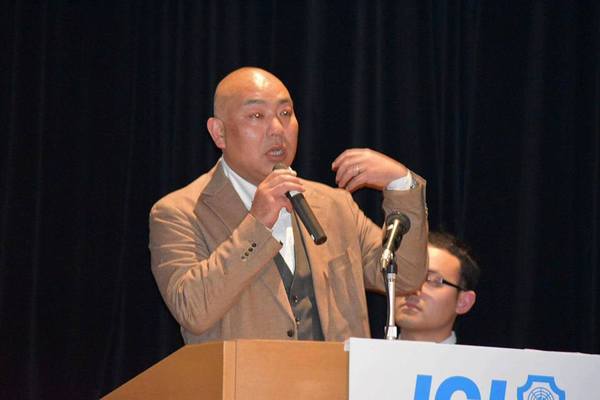

5月第一例会『経営資質向上例会』揺るぎない信念が未来をつくる~すべては笑顔のため~のご報告です。

ホワイトイン高崎5Fグレイスにて5月第一例会『経営資質向上例会』揺るぎない信念が未来をつくる~すべては笑顔のため~を開催致しました。

講師に株式会社植松電機専務取締役植松努氏をお招きし第1部では講演、第2部では担当委員長との対談から夢を実現させるために必要な揺るぎない信念について考えていただきました。

今回有料例会という形にさせていただきましたが多くのかたにご来場いただき、会場は皆様のおかげを持ちまして定員400名満席となり、非常に盛り上がった例会となりました。

ご来場いただきました皆様、誠にありがとうございました。

これからも引き続き、高崎青年会議所の活動に応援とご協力いただきますようよろしくお願い致します。

4月委員会事業 たかさきの経済実践委員会事業開催お礼並びに資料配信のお知らせ (2016/04/26)

4月委員会事業『中心市街地考察』~これからの『まち』との関わり方~

未だ経験の無い程の人口減少に向かう一大転換期にあって、地方都市と中心市街地、そしてこのまちに暮らす我々の未来のありかたを考える事は、経済のみに収まらず広くヒト、モノ、コトの関係性を改めて見つめなおす好機であるとも言えます。画一的な手法論のみではもはや語れない『まち』と『経済』を、多様な視点と多様な主体が折り重なり、紡いで行けるよう、萎縮せず試行錯誤を続けて参りたいと思います。

引き続き、宜しくお願い申し上げます。

開催にあたり、ご来場下さいました皆様に、この『まち』の未来の為にご登壇頂きました4名のゲストスピーカー(大澤博史様、村瀬正尊様、大森政尚様、本木陽一様)の皆様に、そして当日まで開催準備にご協力頂きました全ての方々にも、重ねて御礼申し上げます。本当に有り難うございました。

25日とご案内しておりました、配信資料ですが、1日遅れとなってしまい大変申し訳ございません。

本日、ゲストスピーカーの皆様の事業参加後の感想も盛り込み、下記よりダウンロード頂けますので、ご覧頂ければ幸いです。

今後とも宜しくお願い致します。(担当:たかさきの経済実践委員会)

高崎JC4月委員会事業20160418後日配信資料 - コピー.pdf

4月委員会事業 たかさきの経済実践委員会事業のご報告 (2016/04/20)

4月委員会事業『中心市街地考察』〜これからの『まち』との関わり方〜

未だ経験の無い程の人口減少に向かう一大転換期にあって、地方都市と中心市街地、そしてこのまちに暮らす我々の未来のありかたを考える事は、経済のみに収まらず広くヒト、モノ、コトの関係性を改めて見つめなおす好機であるとも言えます。

画一的な手法論のみではもはや語れない『まち』と『経済』を、多様な視点と多様な主体が折り重なり、紡いで行けるよう、萎縮せず試行錯誤を続けて参りたいと思います。引き続き、宜しくお願い申し上げます。

開催にあたり、ご来場下さいました皆様に、この『まち』の未来の為にご登壇頂きました4名のゲストスピーカー(大澤博史様、村瀬正尊様、大森政尚様、本木陽一様)の皆様に、そして当日まで開催準備にご協力頂きました全ての方々にも、重ねて御礼申し上げます。本当に有り難うございました。

3月委員会事業 広域政策実践委員会のご報告 (2016/03/28)

3月委員会事業『高崎移住計画~関東一の移住受入れ都市を目指して~』のご報告です。

高崎市総合福祉センターたまごホールにて、3月委員会事業『高崎移住計画~関東一の移住受入れ都市を目指して~』を開催いたしました。

日曜の夜にも関わらず足をお運び頂きましたご来場者様、誠にありがとうございました。

また、ご登壇頂きました、講師の古瀬様、大冢様、パネリストの関口様、鈴木様、岩崎様、都丸様、大変ありがとうございました。

高崎を関東で一番の移住受入れ都市にできるよう、今後とも活動に取り組んでまいりますので、引き続き、ご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願い致します。

3月第一例会 第29回サケの稚魚放流事業のご報告 (2016/03/14)

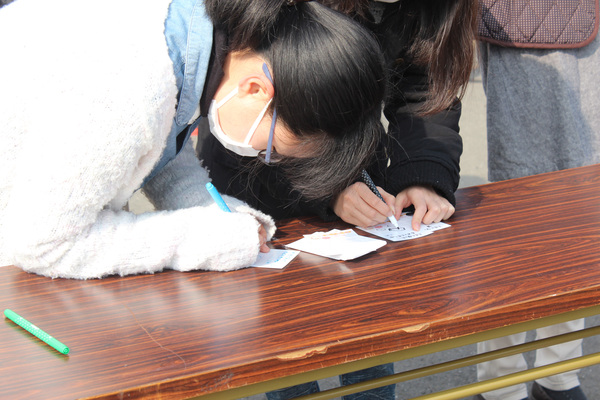

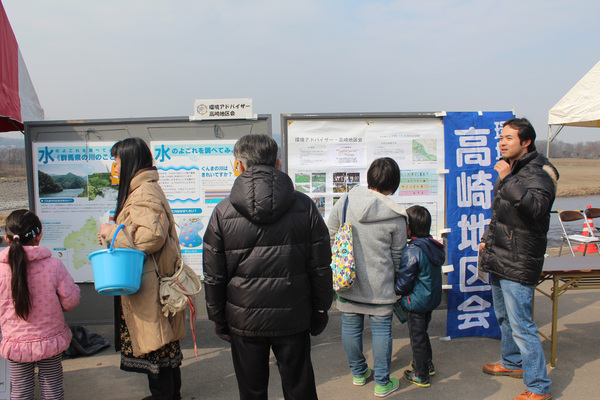

3月5日(土)第29回サケの稚魚放流事業が和田橋上流の親水公園にて行われました。

当日は天候にも恵まれました。暖かな向春の日差しの中、多くの来場者にお越し頂きありがとうございました。

昨年の12月に配布した卵を学校や家庭で育ててもらい、この放流日を迎えます。卵から稚魚になるまで注いだ愛情をなんらかの形で残したいと思い今回、サケへのメッセージを書いてもらうコーナーを作りました。多くの来場者が足を止めてメッセージを書いている姿には稚魚への愛情が溢れていました。子ども達に数年後に戻って来るまでのサケの生涯に思いを馳せて欲しいと思い、サケの一生をまとめたクリアファイルを配布致しました。また、からす川の自然環境を考えてもらう機会として、環境アドバイザー高崎地区会の皆様にご協力いただき自然観察及び河川清掃と水質検査のブースを設けました。サケが戻ってくる川であるためには、きれいな川でなければなりません。来場者は、熱心にアドバイザーのお話を聞いていました。

当事業は29年前にサケの自然繁殖が途絶えた烏川にサケが戻ってこられるキレイな川にするという街づくりの目的で始まりました。育成を通して命の大切さを子どもに考えてもらう機会としても意義を見出し教育事業として継続しています。開始当時にサケの稚魚育成に参加された方が親の世代となりました、親から子へ命の大切さを伝えて頂きたいと考えております。

当事業は来年30周年を迎えます。これからも高崎市民に愛される事業として継続していきたいと思います。

Page : < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >