Home > 過去の事業

過去の事業

1月第一例会 第20回高崎JCフォーラム 新年フォーラムのご報告 (2016/02/10)

テーマ:『情熱行動力』~未来を笑顔に!2016~

日 時:2016年1月19日(火)19:00~21:00

会 場:高崎市文化会館大ホール

来場者:209名

■開催趣旨

私たちは、戦後の復興を成し遂げた先人たちの行動力により、物質的な豊かな時代を何不自由なく生活してきました。しかし、物質的豊かさに甘え、失敗を恐れるが故に変革を嫌い、周囲に流され、自らの進むべき道さえも判断、行動に移せない若者や青年が増えています。自らの強い意志を持ち、行動しなければ、夢や希望に満ち溢れた未来は望めません。しかし、このような若者の中にも変わりたい、行動したいと思っている人もいます。また、自分の道を決めきれず悩んでいる人もいます。他者の言動や行動に影響されて、心の持ち方が変わり、行動に移せるようになることは多分にあると思います。そのために、今後の地域を担う若者や青年に対し、常に強い意志を持ち、熱く夢を語り、行動力のある人物と関わる機会が必要だと考えました。

そこで、自ら強い意志を持って行動することで、拓ける未来を創造していだくことを目的とし、事業を開催しました。

■事業内容

<第一部基調講演>

講師として、シドニー・アテネ両五輪でメダルに導き、北京では名解説で金メダルの感動を日本中に伝えた名監督、世界野球ソフトボール連盟理事を務める宇津木妙子氏にご登壇いただき、『情熱行動力』をテーマにソフトボールに対する情熱や幼少時代から現在に至るまでのご自身の体験から夢や思い描く未来の実現には、強い意志を持って行動することが大切さであることをご講演いただきました。多くの挫折を経験しながらも決して諦めない強い意志と熱い行動の根底には、多くの人への感謝の気持ちがあることもお話しいただきました。

<第二部フリートーク>

「未来を笑顔に!2016」とし、宇津木妙子氏、金井理事長を交えて高崎青年会議所の活動と結びつく①継承・信頼関係②リーダーとしての資質・魅力③高崎市での活動・想い④未来の高崎市についてお話しを聞きました。自らが強い意志を持って行動することで未来を切り拓いてきた二人のお話しを伝えることで、ご来場者様の意識を高め、行動に移すきっかけ、自分自身の未来の創造、高崎市の未来を共有しました。インタビュー映像としてビックカメラ女子ソフトボール高崎の宇津木麗華監督、上野由岐子投手にもご参加いただき、高崎市民の皆様へのメッセージも発信しました。また、長きに渡り高崎市のスポーツ振興にご尽力いただいている宇津木妙子氏へ群馬県立女子高等学校合唱部による映像協力にてご来場者と共に合唱にて感謝の気持ちをお伝えました。

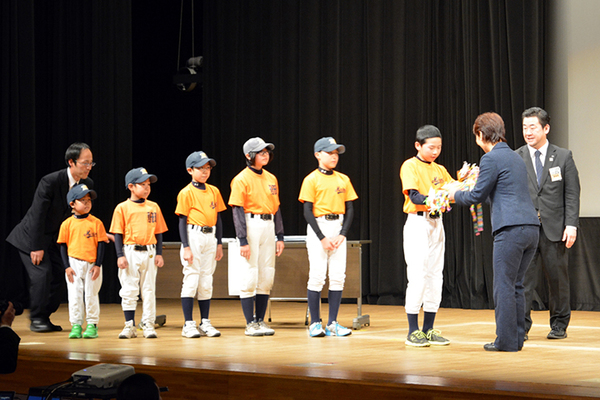

2016年8月に野球・ソフトボールが2020年東京オリンピックパラリンピック正式種目復活することを祈願し、金井理事長より高崎達磨を贈呈し、ご来場の皆様にご協力いただいた千羽鶴を未来を担う子供達を代表して、高崎市立南小学校ソフトボールクラブ6名のプレゼンターよりお渡ししました。

■最後に

ご来場いただいた皆様、ご協力いただいた関係者の皆様、本当にありがとうございました。心より感謝申し上げます。本例会を通じて、一人でも多くの方が強い意志を持って情熱的に行動し、自分自身の人生、地域の未来を笑顔に変える場になったことを願っています。創立65周年を迎えた我々高崎青年会議所も支えていただいた多くの方々への感謝の意を胸に抱き、「青年の運動」を地域に伝播し続け、勇気と情熱持って、率先して行動し続けていきます。

12月委員会事業 『サケの卵配布事業』のご報告 (2015/12/19)

12月委員会事業 『サケの卵配布事業』

事業テーマ

『育てよう僕らのサケ!命の大切さを知るために』

事業背景

現在の子ども達は、普段の生活において自然に触れ合う機会が充分であるとはいえず、また、昔より沢山の娯楽に囲まれ自然で遊ぶことが少なくなってしまいました。実際に自然に触れ、そこにいる魚や昆虫などの生き物に興味を持つことで、学べる大切なことがあります。また、子ども達が生命の誕生と成長、死に触れ、命の尊さを知ることは大切な心の教育であり、より多くのその機会が求められています。

事業目的

本事業は、来年3月のサケの稚魚放流事業に向けて、サケの卵から稚魚までの育成を通して、サケの生態と命の尊さを学び、自然科学に対する好奇心と命を慈しむ心を育てる事を目的とします。

実施日時

2015年12月7日(月)13:00~15:00

実施場所

もてなし広場

参加動員人数

団体申込 51団体(幼稚園・保育園、小中学校、高等学校、介護施設等)

一般申込者136人

事業内容

来年3月の放流事業に烏川に放流するためのサケの稚魚を幼稚園・保育園、小中学校や一般家庭で育てていただくため、サケの卵を配布しました。

例年、サケの卵は本州の太平洋側から購入していますが、本年度は本州の太平洋側のサケの遡上が少なく、配布数分のサケの卵を確保することが難しかったため、本州の日本海側からも購入先を探しました。その結果、宮城県から2万粒、新潟県から4万粒の合計6万粒の卵を購入しました。宮城県と新潟県の2か所の漁協と連絡を密にとり、卵が漁協から輸送されて配布するまでの時間をできるかぎり減らす努力をしたこともあり、非常に状態のよい卵を配布することができました。

当日は、団体からの事前申し込みに加え、たくさんの個人の方が卵を取りに来ていただき、ピーク時は長い行列ができました。

受け取った卵を興味深く眺め、大切に育てますとお話しする方がたくさんおり、サケの育成を通して、サケの生態と命の尊さを学び、自然科学に対する好奇心と命を慈しむ心を育てることができることを確信しました。

また、サケを育成する際、気を付けるポイントを分かりやすくまとめ、不用意に死なせてしまう確率を減らすために、サケの飼育マニュアル「サケの上手な育て方」作成し、配布しました。このマニュアルには、自然科学に対する好奇心を育んでいただくために、飼育の際に疑問に感じるであろう点をコラムにして解説を加えました。サケの飼育方法が分からず、スタッフに尋ねる方も多かったため、飼育マニュアルを作成し配布したのは大変良かったと思いました。

本年度もたくさんの方にサケを育てて頂けることになりました。来年3月に放流し、そのサケたちが3~5年後に烏川にたくさん戻ってくることを願っています。

11月委員会事業 「サケの遡上調査事業」のご報告 (2015/12/19)

11月委員会事業 「サケの遡上調査事業」

事業テーマ

『サケの遡上に触れて好奇心と道徳心を育てよう!』

事業背景

利根川を下ったサケの稚魚は、北太平洋の大海を3~5年間回遊したのち再び利根川に戻り、生まれた場所や放流された場所を目指して懸命に遡上します。大海を何万キロも旅をしたサケが生まれた川に戻り、子孫を残すために力を振り絞って遡上する姿は、自然の神秘と命の力強さを人々に感じさせてくれます。また、利根川は、かつて河川汚染等が原因でサケの遡上が見られなくなくなりましたが、水質改善の努力の結果再び遡上することができる川となった経緯があります。このような経緯を知ることで、自然を大切にする心が育っていくことでしょう。

事業目的

本事業は、サケの遡上調査を行うことで、自然科学に対する好奇心と、命や自然を大切にする心を育てることを目的とします。

実施日時

2015年11月29日(日)8:45~16:00

実施場所

独立行政法人水資源機構利根導水総合事業所(利根大堰)

参加人数

一般参加者70人

事業内容

この日は晴天に恵まれ、青空の下で気持ちよく利根大堰での遡上調査を行うことができました。

行きのバスは、ビデオ映像を見てサケの生態や利根川にサケが戻ってきた経緯について学び、多くの方から行きのバスでビデオ映像を見たことでサケの遡上の理解に役立ち、利根大堰で実際にサケを見た際に、生き物への好奇心、自然の神秘、命の大切さ、自然環境の大切さなどの感じ方が深くなったとの意見をいただきました。

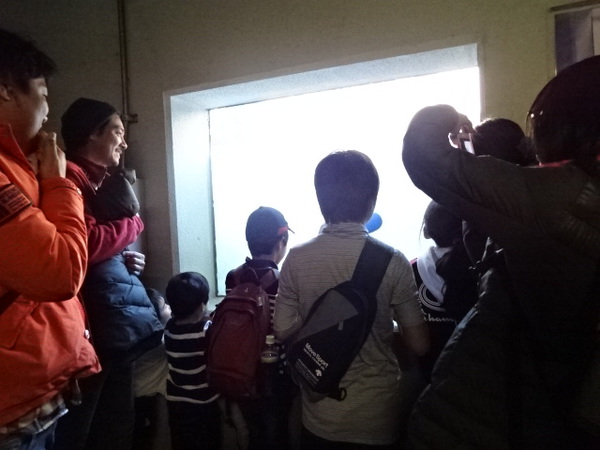

利根大堰では遡上するサケを観察しました。この日遡上するサケの数が少なく、午前と午後とで入れ替えでサケを観察したため、サケを見ることができなかった参加者がいたのは残念でした。幸いにもサケを見ることができた参加者からは、感動したという感想をいただきました。

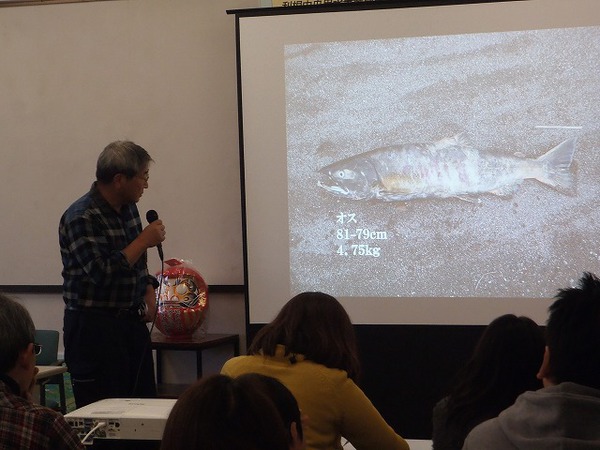

さらに、学習会を行い、利根導水総合事業所坂上課長から利根大堰の役割とサケの遡上動向について、群馬県水産試験場鈴木さんからサケの生態について、群馬の鮭を守る会小林会長から利根川から烏川にかけてのサケの産卵場所の分布状況をそれぞれ説明して頂きました。学習会の感想として、「身近な河川でのサケの様子が分かり興味深かった。」「サケの採卵場所を解説してくれたのが良かった。行ってみたいと思う。」「サケのことがよく分かった。」「水のことは全部水道局がやっているのかと思った。水資源機構のことを知れて本当に良かった。」などがありました。

帰りのバスでは、本日学んだことの復習として○×形式でサケに関するクイズを10問行いました。楽しく勉強できたと大好評でした。

たかさき市民討議会VOICE2015 実施報告書提出のご報告 (2015/12/17)

たかさき市民討議会VOICE2015実行委員会では、平成27年9月13日(日)に「たかさき市民討議会VOICE2015」を開催し、「子どもと家族」をキーワードに子ども・大人・家族が楽しめるまちづくりについて、市民の皆様に活発的に討議して頂きました。

その事業報告書をまとめ、平成27年12月16日(水)に高崎市に提出いたしましたことをご報告いたします。

たかさき市民討議会VOICE2015報告書【VOICE2015】実施報告書.pdf

10月第一例会 第19回高崎JCフォーラムのご報告 (2015/12/03)

本事業は、高崎青年会議所2015年度の総括の事業として、高崎の到達すべき「未来の姿」を描いてもらうために開催致しました。第一部の委員長発表では今年度発信をしてきた委員長8名に登壇してもらい、一年間発信してきた事、その事が実現した未来、その為に必要な事をそれぞれ発表してもらいました。計画から当日まで、リハーサルや打ち合わせを通じ、高崎の到達すべき「未来の姿」を描く為に、委員長が自分の事業としてとらえ気持ちを一つにして、それぞれの一年間の活動をしっかりと発信する事ができました。

一つの事業の内容は理解していても、時間が経つと事業の内容も頭から薄れていき、一つ一つの事業が断片的な記憶になってしまいます。一度に各事業の発信内容を改めて確認する事で全体像が見えてくるという声もありました。その事からも2015年度の運動を再確認できたといえます。

フリートークについては、スピーカーに鈴木輝隆氏と理事長、第一部登壇委員長8名、計10名で行いました。委員長発表を受け、委員長の発信する未来について、更なる魅力ある高崎に近づける為にはどうすればよいのかを、①地域愛②体験教育③広域の3つのカテゴリーに分けて話を進めました。①の地域愛については、定住人口を増やす為に地域愛を確立し、人が外に出ていかないようにする事について、②の体験教育については、次世代を担う若者に対しての、高崎にある高崎らしい体験教育について、③の広域については、内から考える高崎の魅力について考えるだけではなく、広い目線で見た高崎の役割や、経済発展の可能性、高崎に住む事の魅力やその魅力を発信する事の大切さの話をしました。フリートークにおいては、委員長が担当事業の中で発信できなかった事や、一部委員長発表の際に伝える事の出来なかった事を伝える事ができました。

第二部については、第一部で委員長達が発信した高崎の未来をおさらいしながら、高崎青年会議所の考える未来を言葉だけでなく未来図を使ってしっかりと提言をしました。街を発展させ、明るい未来を創る為には、定住人口の増加が不可欠であり、定住人口を増やす為には魅力ある街にならなくてはならない事を発信すると共に、一人ひとりが未来を描く事が大切であるという事を伝えました。

アンケートの結果から、高崎の「未来の姿」を可視化する事でよりイメージをしやすくなり、高崎青年会議所の考える都市高崎の未来予想図を提言し、理解してもらうことができました。

当日ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

Page : < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >